任弼时的家风家教

黄岳山 唐晴雨

弼时信念坚定、对党忠诚,一心为民、服务群众,不辞重负、鞠躬尽瘁,实事求是、善作善成,他被称为我们党内的完人。完人十六岁参加革命,四十六岁英年早逝,把一生都献给了党和人民,那他又是怎样对待自己家人的呢?

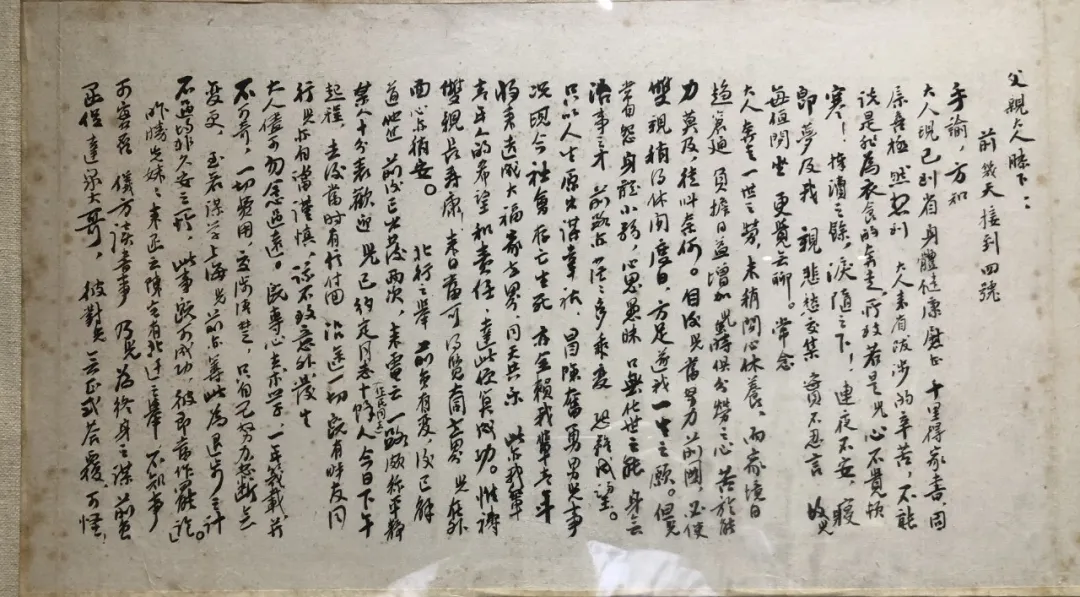

惟祷双亲长寿康

一九二零年暑假,长郡中学尚未毕业的任弼时和他的同班同学萧劲光加入了俄罗斯研究会,报名去苏俄留学。不久,作为第一批留俄预备生,由留俄勤工俭学团选派到上海外国语学社学习。上海共产主义小组在上海外国语学社学员中建立社会主义青年团,任弼时等二十多名学员被吸收为第一批团员。第二年五月中旬,经上海共产主义小组介绍,任弼时、萧劲光、刘少奇等人“到列宁的故乡去学习革命”。就在前几天,任弼时接到父亲五月四日的来信,父亲劝他“谋学上海”,从长计议。启程的当天上午,他给父亲写了一封回信,书法隽永,语言流畅,用情至深!下笔说到收悉父亲来信更加引起对大人的诸般挂念之情,为父亲“奔走一世之劳”感激落泪,为家境日趋窘迫而自己无力“分劳”感到难过!然后用“只以”一转,向父亲表达了自己的远大抱负和坚定决心。他写道:“人生原处谋幸福,冒险奋勇男儿事。况现今社会存亡生死,亦全赖我辈青年。将来造成大福家世界,同天共乐,此亦我辈青年人的希望和责任,达此便算成功。”他认为,生为男儿,应该义无反顾地去追求和创造幸福,特别是这个社会已经处于存亡生死之际,自己这一代青年人应该勇敢地担负起救亡图存的重任。自己这一代青年人的出路和责任就是去“造成大福家世界”,建立“同天共乐”的新社会。“大福”一词出自《左传》,意为“喜幸之事”。学习过《共产党宣言》、具有初步共产主义思想的任弼时用父亲熟稔的语言来表述自己追求的社会主义社会。他还写道:“惟祷双亲长寿康!来日当可得览大同世界,儿在外面心亦稍安。”这两句,既是向父亲表达歉意,又是以必胜的信念来安慰父亲。为了消除父母对游子远行的担忧,他还告诉父亲:路上安全,同行有伴,自己也会谨慎,接待方也表示十分欢迎,自己专心去求学,一年几载,一切费用都已交涉清楚,只要自己努力,什么都不要担心,我会经常写信回来的。即将离别,思绪万千,他最为惦记的还有青梅竹马的陈琮英。任弼时请父亲关注陈琮英读书的事,称此“乃儿为终身之谋”。不说任弼时嗣后在各个时期建立的不朽历史功勋,只凭这一封“红色家书”,只凭一个十七岁的少年这份救国救民的初心使命、这种改天换地的壮志豪情,堪称时代青年的典范,足以青史留名。投递这封信之后,任弼时和萧劲光一组,一个扮作剃头匠、一个扮作裁缝,坐上远洋轮船出发了。从上海到长崎,长崎到海参崴,海参崴到伯力,伯力到莫斯科,历时两个月,行程七千里,他们到达了第一个社会主义国家的首都。此后,常有信和照片寄回,告诉父母“身体如常,学识亦稍有进步,饮食起居当自谨慎,你们尽可放心”。

一九二四年八月,任弼时回到上海,参加团中央工作,担任上海大学俄文教授。九月初,社会主义青年团中央决定十二月在上海召开第三次全国代表大会。正在任弼时紧张的筹备团的三大的时刻,噩耗传来,父亲病逝了。任弼时悲痛异常。他已经四年多没有见过家人。从莫斯科归来后,他曾打算回乡探亲,看望日夜思念远方游子的双亲,探视望眼欲穿的未婚妻。但是,上海大学开学在即,时间紧张,当教师也是义务的,所得工资很少。到了团中央机关,每月津贴二十五元,除去伙食,所剩无几。筹措一笔回湖南的旅费确实困难,探亲的事只好暂时搁下。谁料老人突然去世,临终未见一面。团的三大召开在即,任弼时未能奔丧,只好修书给母亲,请求宽恕。

大革命失败以后,他从汉口给家里寄信,向母亲报平安,“儿等近况如前,身躯无恙,望勿为念”,询问培星、培辰两个妹妹下学期开学的时间,以便为他们筹寄学膳用费。任家是书香门第,任家新屋是聚族而居,每次任弼时寄信回家,还要在信的最后给长辈们请安,写上一句“亲长前均此请安”或者“各亲属叩安”等语。

任弼时革命三十年,中间只回过一次家。那是秋收起义失败后,中共临时中央特派任弼时“全权代表中央”处理长沙暴动问题。告一段落后,他回唐家桥小住了几天,帮助妈妈挑水、扫地、煮饭、炒菜,陪妈妈过了一个生日。然后任弼时到板仓看望了杨开慧母子,就在白水车站乘火车回了武汉。

一九三八年三月,任弼时受政治局委托,前往共产国际说明中国抗战情况和国共两党关系问题。在西行到达迪化时,突然接到一封从延安转来的电报:农历二月二十七日,他的母亲去世了。任弼时夫妇深感悲痛。但是重任在肩,关山万里,他们只能对空遥祭,治丧的事电请堂叔任理卿代为料理。

任弼时从小体恤父母。他几岁时就为母亲分担家务。十岁时,跟着父亲走路到一师附小读书,脚板打出了血泡,他忍着痛,一声不吭,生怕父亲知道了会心痛。但选择了革命,就无法和平常人一样承欢膝下,养老送终!

把爱情融化在对党和人民的爱里

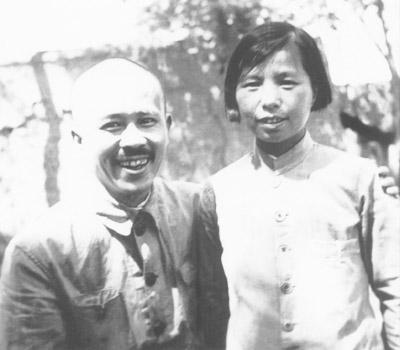

陈琮英十二岁来任家做童养媳,十四岁进入长沙一家织袜厂当女工,没念过什么书。任弼时十一岁到省城读书,留过学,在上海大学当过教授。像他这样的青年才俊,想在十里洋场找一个年轻貌美的妻子不是难事。然而,任弼时身居闹市,一尘不染,毫不三心二意。一九二六年,他把陈琮英接到上海完婚,住在小亭子间里,一张床,一张桌,一个书架就组建了一个家庭。陈琮英在任弼时的指导下做秘密交通工作,送信件,搞油印,从此走上革命道路。她的穿戴都很土气,街上的少爷淑女们对她冷眼相待,任弼时就鼓励她:“不要怕,我们是在这里做党的秘密工作,是同敌人进行斗争,你要学会斗争。”

一九二八年十月,任弼时赴安徽巡视。因南陵县党团组织破坏严重,为了了解情况,他决定参加城关地区党团骨干会议。由于叛徒出卖,在到达会议地点香油寺附近时被国民党南陵县自卫队逮捕。由芜湖解往安庆的船上,任弼时遇到原来长郡中学的工友同乡彭佑廷,便用铅笔写了一封信,机智地交给彭佑廷,内容是他被捕后的口供,说自己是长沙伟伦纸庄的学徒,去南陵收账,名叫胡少甫。陈琮英接信,向组织报告了弼时被捕的消息,随后抱着长女苏明爬上拉煤的火车赶回长沙。在堂叔任理卿的帮助下,陈琮英找到任弼时的堂姑爷大律师何维道,一起赴安庆和弼时见了面。随后,党组织和律师一起想办法,把弼时从警备司令部转到法院。陈琮英则赶回长沙,以伟伦纸庄老板的身份应对伪长沙公署的盘查。任弼时终于在年末获释。不幸的是,一岁多的苏明随着妈妈奔走在上海、长沙、安庆,感染了风寒,夭折了。

为了加强苏区和红军的工作,任弼时一九三一年三月率中央代表团去了苏区。因顾顺章叛变,在上海的中央机关受到毁灭性打击,党的总书记向忠发被捕叛变,陈琮英也被捕了,带着出生百日的女儿远志坐进了牢房。任弼时在狱中坚贞不屈、沉着冷静的英勇表现时时鼓舞着陈琮英,任凭敌人怎么威吓,她一口咬定“我是农村来的,我什么也不知道”。后经周恩来亲自布置营救,陈琮英出狱了。一年之后,他们在中央革命根据地相聚。任弼时对陈琮英说,“得知你被捕的消息,我很难过,但没有影响工作,我知道你一定会经受住考验的。”他又说:“我们是革命的夫妇,同是党的儿女,我们的爱情是融化在对党、对人民的爱情里的。”陈琮英在苏区加入党组织,此后长期担任弼时同志处机要秘书。

他们互敬互爱,相濡以沫。在敌人的封锁下,苏区没有粮吃没有盐,中央领导和普通战士一样,生活很苦。任弼时睡眠不足,常常生病,瘦得可怕,依然日夜工作,陈琮英怕弼时坚持不下去,只好卖了几件从白区穿进去的衣服,买些鸡蛋给他吃。弼时则经常提醒陈琮英不要忘掉学习。长征路上,陈琮英在阿坝草地生下远征,什么都没得吃,朱老总和弼时就亲自钓鱼给她吃。在山西抗战前线,任弼时把自己每个月五块钱的薪水都托人交给陈琮英。延安时期,陈琮英生病住院,弼时同志每天中午都抽空来看她,耐心地坐一会儿,轻言细语地陪着她说话。

任弼时去世后,陈琮英把斯大林送给任弼时的吉姆轿车和弼时生前使用过的软床、钢琴全都交还国家,就连女儿骑的自行车也一并上交。毛主席称赞陈琮英:“不为名,不为利,是革命的贤妻良母”。

做新中国的建设者

任弼时同志日理万机,但为孩子们的学习也操了不少心。

他从共产国际回到延安后,曾给尚在莫斯科疗养的林彪写过一封信,告诉了林彪:“琮英回后身体比以前好得多,去年十二月十九日又产一男孩”,欣喜之情溢于言表。这个男孩就是任远远。远远七岁时,任弼时为他写了大字模“小孩子要用心读书,现在不学,将来没用”。让远远每天写一张,写完送给他划圈打分。 女儿远志不到一岁就送回了湖南老家,十五岁才见到父亲,进入延安中学读书。为了让她学会吃苦,远志在学校里病了,任弼时也没有让人去接她回来。在和毛主席、周副主席一起转战陕北的高度紧张的日子里,任弼时也没有忘记孩子们的学习。获悉远志他们过了黄河到了三交镇,找到教员在补习国文、算术和英文,任弼时非常高兴,在回信中交代远志:“读书主要在乎自己用心,希望你能坚持用功学习,而且在国文、算术方面多用功。平常要多看解放区出版的报纸,借以增加你的政治常识。”沙家店战役后,任弼时再次写信,叮嘱远志“你来延后一年中,因战争关系未能很好学习,晋绥环境安定,你应当安心好好学习”,并在“安心好好学习”这几个字下边加了“······”。

“现在学什么”“将来做什么”是任弼时常常要对孩子们说的话题。

在西柏坡的时候,他在给远志的信中说:“你们这辈学成后,主要用在建设事业上,即是经济和文化的建设事业上,需要大批干部去进行。建设事业就是要有科学知识。学好一个工程师或医生,必须先学好数学、物理、化学,此外要学通本国文并学会一国外国文”,并表示寒暑假要帮远志补学俄文。由于身体原因,任弼时没有出席开国大典,远征就把开国大典的细节一个一个讲给他听。他感慨地说,几十年的革命斗争,多少革命先烈流血牺牲,才换得了这伟大的胜利!他要远征好好学习科学文化技术,将来当一名工程师,把祖国建设得更加繁荣富强。他把新中国成立的喜讯写信告诉了远在伊凡诺沃国际儿童院的远芳,希望十岁的远芳“更加努力学习”,“在苏联完成学业之后,成为一名优秀的专家。”堂妹任培珊来北京读书,见面第一句话,任弼时就问:“你准备学什么?念哪一系?”任培珊回答说“我想学农,念农艺系。”任弼时听了高兴地说:“好得很,希望你将来做一个拖拉机手,努力学习做一个农民需要的选种专家,好好为人民服务。”他问堂弟任易:“你最喜欢学什么?你将来预备做什么?”任易按照哥哥的意见进了工农大学学习。在苏联治病的时候,一大群孩子星期日去他那里玩,都会向他征求意见,“在苏联学什么最适合?”他总是特别提到要学建立水电站、学管理集体农庄、学办人民福利事业等。

任弼时认为,革命的目的就是为着建设。他热切期望孩子们刻苦学习,长大以后做新中国的建设者。

缝缝补补又三年

从西柏坡进北京的时候,身边工作人员要为他做两身新衣服,他说:“我们是穿着这身衣服打天下的,也可以穿着这身衣服进北京。”一九四九年十月,经克里姆林宫医院专家诊断,任弼时患有严重的高血压症、脑血管显著硬化症等,且病情在严重发展。毛主席致电斯大林,两国最高领导人就任弼时去莫斯科治病作了安排。在准备赴莫斯科时,任弼时主动提出两条原则:一是随行人员宜少。他说:“我们的国家刚刚解放,带的人多了,就要给国家增加负担。”他提出家属一个也不带,自己会讲俄语,译员也不必配备,卫士也不需要。二是添置衣服力求节省。莫斯科冷,冬季皮大衣需要,夹大衣就不做了。

任弼时同志以身作则,是全党全军的楷模。他对亲属子女的要求也非常严格,哪怕是生活上的一些很小的事。他说:“进城了,我们照样要注意节俭!”他经常嘱咐孩子们:一定要节约用电,做到人走灯关:自来水用时不要开得太大,用完要关紧龙头。至于穿衣,他更是说“新穿三年,旧穿三年,缝缝补补又三年”。有几次,陈琮英让远志、远征把破旧衣服拿出来,打袼褙做鞋底用。任弼时走过来,一一翻拣着,拿起这件说,领子破了可以缝缝,拿起那件又说,袖子可以补补再穿。结果,那些破旧的衣服补一补又开始穿。孩子们装衣服的箱子都是从延安撤退时用来装文件的木箱,粗糙简陋,平时就放在卧室的窗下。有一次远志忘记了关窗,赶上大雨,木箱淋个透湿。陈琮英把淋湿的衣服拿出来晾晒,任弼时注意到远志的衣裤补了又补的样子,发现实在是不能穿了,就在去苏联治病的时候给他买回了几件内衣。任培辰在香山见到了阔别二十二年的哥哥,看到他们家用简单,餐桌上的碗都是搪瓷碗和竹筒碗,有的已缺口;筷子上系了绳子,还是行军时使用的。陈琮英穿着朴素,和普通女工没有区别。共产党中央领导的家庭生活竟然这样朴素,这和国民党形成鲜明对比,让长期生活在白区的任培辰深为感动,深受教育。

任弼时一生有三怕,一怕工作少,二怕麻烦人,三怕用钱多。弼时同志的言传身教也在子女的身上留下了深刻的烙印。读书时,他们从不主动要钱,身上有三分钱就坐三分钱的车,一分钱没有就全程走路。远志参军后,里里外外一身军装。艰苦朴素的习惯贯穿了任弼时四个子女的一生。

一丝一毫也不能特殊

延安时期,堂侄任楚找到任弼时,要求参加革命工作,任弼时便介绍他去解放社印刷厂当学徒,后来成为排字工人。根据一般人的想法,中央领导的亲属总是应该多念一些书,将来做些大事,但弼时同志却把侄子送到工厂里去学习,成为工人阶级的普通一员。任弼时最小的妹妹任培辰也是一位女中豪杰,曾与丈夫单先麟一起组建平江抗日自卫团,击毙日军官兵30多名。南下支队到达平江时,他们主动与王首道取得联系,让出县城,营救释放我军被俘战士,秘密掩护南下支队北上。任培辰和单先麟也是中国革命的有功之臣。一九四九年,小妹夫妇从湖南到北京来看望任弼时,临走时,小妹请哥哥给湖南省委写信,替她丈夫介绍一个工作。弼时同志想了想,觉得这样做不合组织原则,断然拒绝了妹妹的要求。

进城以后,任弼时同志一家住在景山东街一所临街的房子里。他的办公室当西晒,车马喧闹,影响工作和休息。组织上多次要为他换房子,陈琮英也带着孩子们去看了几处地方,但回来向任弼时一说,他就是不肯搬,不是说“那房子太大了,我们住太浪费了!”,就是说“那是一个机关,怎么能因为我一个人而牵动一个机关呢!”组织上打算给他买一个合适一些的房子,他就说:买房子要花钱,又要费手续,麻烦得很!还是住这个房子吧。组织上准备把他的住房修缮一下,他说,现在国家还很困难,还是把钱用到建设上去吧!能将就着住,就不必整修。一直到他逝世,房子都没有调转过来。公家发了东西,他总要问问在他身边工作的同志,是按制度发的,还是同志们特别要求的。如果是按制度发的,他就不做声了,如果是同志们特别要求的,他就要耐心地批评,并要求马上把东西退回去。

养病期间,任弼时到颐和园去钓鱼。在这里负责管理的是转战陕北期间担任中央纵队手枪连连长的高富有,高富有看到老首长去了,就在听鹂馆为他准备了便饭。弼时同志连忙说:“不用!不用了!午饭我自己带来了。瞧,这是水,还有饼干,已经很好了。”高富有知道弼时同志身体不好,就说:“这不好,您应该注意身体健康,还是到听鹂馆吃饭吧!我已经安排好了!”“不行!不行!我现在是休息养病期间,怎么能到那里去吃饭呢?不要多说了,就这样定了!”弼时同志一贯严格要求自己,公私分明,高富有只好不再往下说了。

养病期间,任弼时常到景山散步。他身体很坏,不能走远路,警卫同志建议他从一个较近的小门进去。这个小门横着一条铁丝,挂着“游人止步”的牌子。弼时同志拒绝了这个善意的建议并且耐心地说:这是园里的制度,我们不能破坏制度。如果需要这样做,也得先和人家商量,得到人家允许。

弼时同志一贯反对特殊化,处处严格要求自己,经常教育亲属子女和身边工作人员,凡事不能违反制度,一丝一毫也不能特殊。

(作者:岳阳职业技术学院院长 黄岳山,任弼时纪念馆副研究员 唐晴雨)

责编:张咪

来源:汨罗市融媒体中心

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=51818275 )

独家视频丨跨越27年的深情牵挂

!/ignore-error/1&pid=51818255 )

一见·领悟“治国必治边,治边先稳藏”的深意

!/ignore-error/1&pid=51818220 )

时政微纪录丨180秒重温习近平总书记西藏之行

!/ignore-error/1&pid=51818195 )

时政画说丨再唱山歌

!/ignore-error/1&pid=51817670 )

心相近|对生命有大爱,对和平有追求——铭记拉贝的选择

!/ignore-error/1&pid=51817620 )

拾光纪·2天时间行程满满!习近平总书记西藏之行这些瞬间令人难忘

!/ignore-error/1&pid=51817600 )

时政新闻眼丨习近平再赴雪域高原 描绘新时代西藏发展新画卷

!/ignore-error/1&pid=51817550 )

独家视频丨同心铸辉煌 一起向未来

下载APP

分享到